かみ合わせは、全身のバランスを取ることに関係していることをご存じでしょうか?

かみ合わせのずれによる全身への影響は、人間が頭部が重く、上半身に重心があることからも否定できません。

もしあなたが原因不明で長年悩んでいる不定愁訴があれば、それはかみ合わせが原因かもしれません。

実際に私の患者様で、咬合治療を行ったことでアトピーや鬱症状の改善に至ったケースもあります。

今回は、かみ合わせが全身にどのように影響を与えているか、また咬合治療によってどのような成果が得られるかをお伝えします。

かみ合わせが与える全身への影響

人間は直立歩行で、重い頭部が頂点に来ることで身体のバランスをとっています。

頭部のバランスは、顎の咀嚼筋(そしゃくきん)や歯と歯ぐきの境目にある「歯根膜」から脳に向かって伸びる繊維によって取っています。

そのため、かみ合わせがずれたり、歯を失ったまま放置したりすると、頭部のバランスが崩れてしまうのです。

わかりやすい例が、高齢者の転倒です。

これは、歯を失うことによって頭部のバランスが傾いてしまうことが原因の一つと考えられています。

高齢者において、歯の数が19本以下の方と20本以上の方の転倒リスクを比較した場合、義歯によってかみ合わせを調整している場合はあまり差がみられませんでしたが、義歯を使用していない場合は2.5倍も転倒リスクが上昇したのです。

かみ合わせが悪いと、全身のバランスに影響して姿勢の悪化につながるほか、以下のような不定愁訴の原因になるとも考えられています。

- 頭痛

- 肩こり

- めまい

- 耳鳴り

- 腰痛 など

長年にわたってお悩みの症状は、咬合治療をすることで改善できる可能性があります。

ストレスとかみ合わせの関係

疲れているときに歯ぎしりをしたり、知らず知らずのうちに歯を食いしばっていることはありませんか?

これは、抗ストレスホルモン「コルチゾール」が影響していると考えられます。

ストレスを解消しようと脳が指令を出した結果、歯ぎしりや食いしばりが無意識のうちに発生してしまいます。

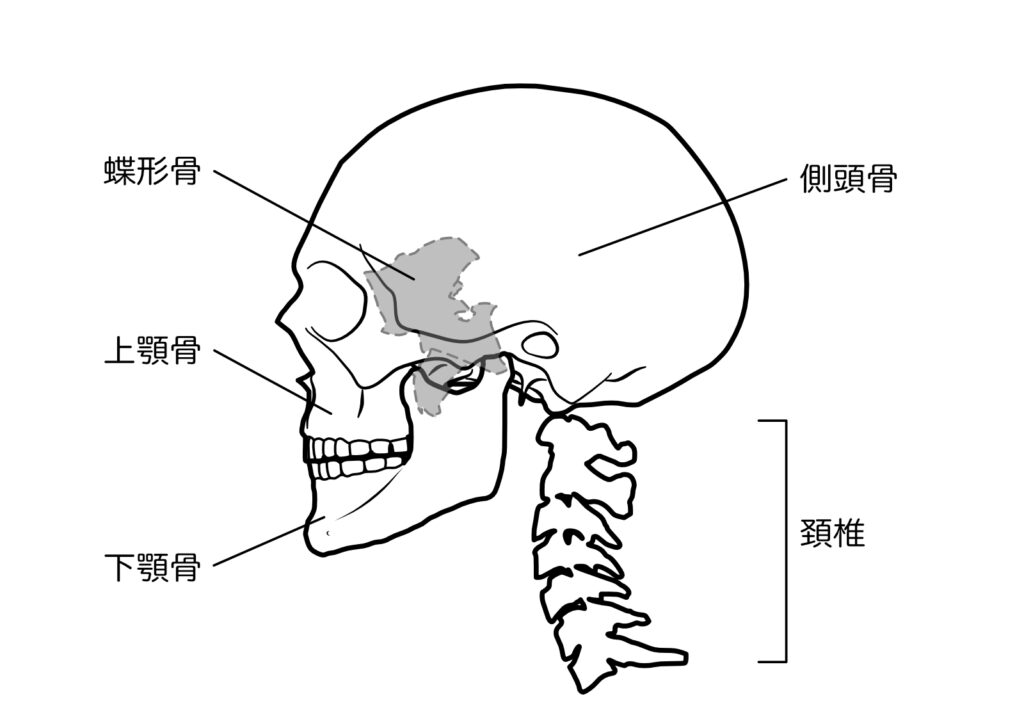

コルチゾールと蝶形骨

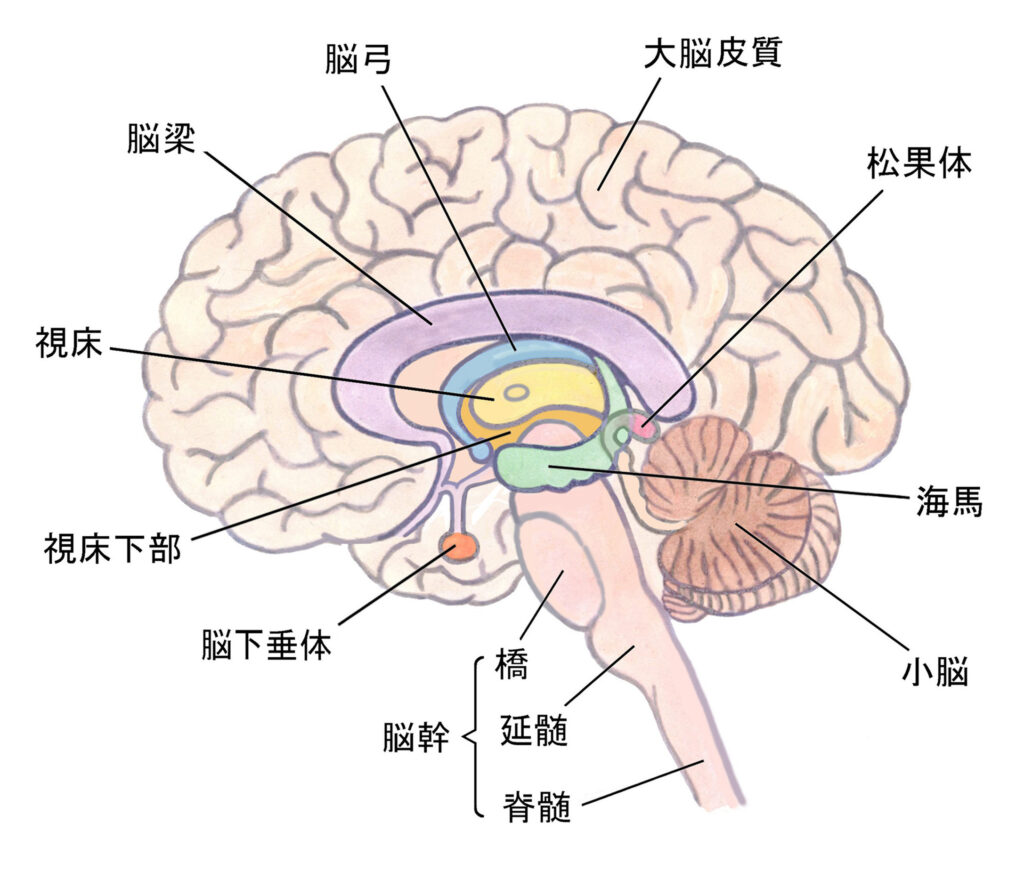

コルチゾールが分泌されるのは、「副腎」という腎臓の上にある小さな臓器からですが、この分泌をコントロールしているのが脳の「視床下部」です。

視床下部は全身のホルモン分泌を管理している場所で、脳下垂体の上部に位置します。

脳下垂体は、「蝶形骨」に乗っています。

蝶形骨は、頭蓋骨の前後左右の力学的なバランスを取り、歯を失った時などに生じるひずみ

の方向を頸椎に伝える役割があると考えられている骨です。

蝶形骨や上顎骨は、奥歯(臼歯部)の咬合力の影響を強く受けていると考えられています。

咬合力は、顎の位置と動きによって支えられています。

ちなみに奥歯が咬合力が大きいのは、咬合力の視点となる下顎に最も近いためです。

これらを踏まえ、かみ合わせを調整して蝶形骨の位置を整えることで、体系的に以下の効果が期待できます。

- ホルモンバランスが整う

- 自律神経が整う

- 自然免疫が向上する

コルチゾールの分泌改善で歯ぎしりも改善

蝶形骨の位置を整えた結果、ホルモンバランスが整うことで、コルチゾールの分泌が改善されます。

コルチゾールの改善により、歯ぎしりや食いしばりの改善まで期待できるのです。

歯ぎしりや食いしばりが改善されると、

- 頭蓋骨の歪みの改善される

- 脳の血流や脳髄液、リンパ液の流れなどの改善

につながると考えられます。

かみ合わせを整えることは、自律神経やホルモンバランスによい影響を与えることにつながり、全身の不快症状・不定愁訴を改善できる可能性が高くなります。

長年にわたり不定愁訴で悩まれている方や歯ぎしり・食いしばりが気になる方は、かみ合わせの治療も検討しましょう。

姿勢とかみ合わせの関係

先ほど、かみ合わせの悪化が姿勢の悪化につながるとお伝えしました。

そのことについて、もう少し深くお話ししましょう。

よい姿勢とは?

「姿勢がよい」とは、「身体のバランスが均等に取れている状態」です。

身体を支える骨や筋肉がそれぞれ適切な状態で働くと、無駄な力をかけることなく身体を支えることができます。

この状態のときには、まっすぐ立ったときに頭頂部・耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線になるのです。

身体のバランスは、「小脳」がつかさどっています。

小脳に何らかの影響があると、平衡感覚がうまくとれなくなり、姿勢を維持することが難しくなります。

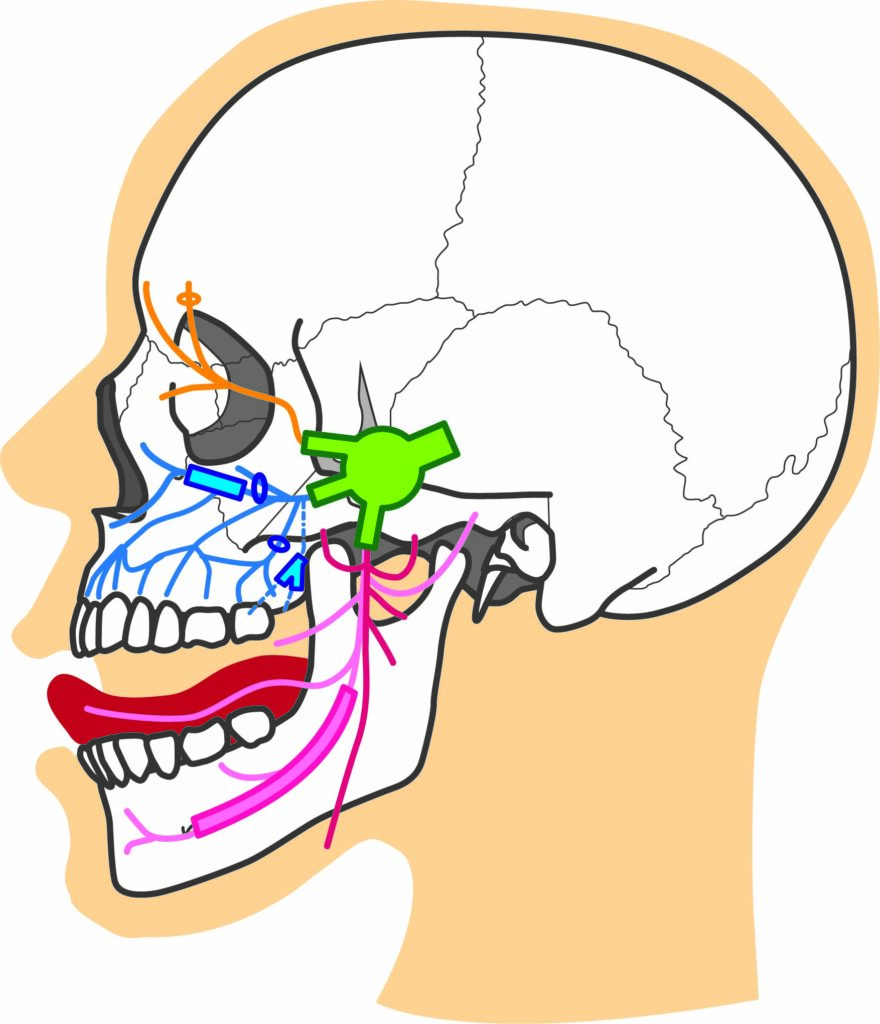

三叉神経とかみ合わせの関係

小脳に影響を与えているのが、頭部から顔面を走る「三叉神経」です。

三叉神経は顔面で大きく3本に分かれ、一本は目からおでこに向けて、もう一本は目から頬に向けて、最後の一本は下顎に向けて走っています。

三叉神経は、知覚機能と運動機能の両方を持ち、食べものを噛んだときの間隔や温度を感じ取れるほか、お口の開け閉め、咀嚼筋のコントロールなどを行っています。

つまり、かみ合わせと深い関係がある神経なのです。

また、目の反射などにも関わりがあります。

かみ合わせを調整するためには、顎の位置を整えることが必要です。

顎の位置を整えることで、三叉神経の働きがよくなります。

たとえば、視界が明るくなる、鼻づまりが解消するなどです。

三叉神経の働きがよくなることで、小脳にもよい影響を与えます。

具体的には、

- 姿勢が改善する

- 胸が開いて呼吸が楽になる

- 筋肉の緊張がゆるむ

などがあげられます。

さらに、姿勢がよくなることで基礎代謝が上がり、冷え性や肌荒れ、体調の改善につながるのです。

姿勢が悪いと、年齢を経るにつれて肩こりや腰痛といった症状に悩まされやすくなります。

いつまでも元気な身体を維持するために、かみ合わせの改善からアプローチしてみませんか?

咬合治療で全身の健康改善を図りたい方は鈴木ビル歯科医院へ!

身体の健康は、さまざまなバランスの上に成り立っています。

現在は因果関係が証明されていない症状でも、かみ合わせを調整して身体のバランスを整えることで改善される可能性は十分にあります。

過去に咬合治療によって患者様のアトピーや鬱症状が改善されたことから、そのほかの症状においても研究を重ねている最中です。

パーキンソン病やがん、花粉症なども、かみ合わせの調整で改善できる可能性はゼロではないのです。

現在、不定愁訴に悩まれていて、かみ合わせにも不安があるという方は、ぜひ鈴木ビル歯科医院にご相談ください。

場合によっては整体治療を絡めながら、咬合治療を進めていくことが可能です。

また、かみ合わせを調整して歯並びがよくなると、歯磨きで汚れを落としやすくなって、お口の健康維持にも役立ちます。

整った歯並びはご自身の自信にもつながるでしょう。

子どもから成人の方まで、患者様の症例に合わせたオーダーメイドの治療を施すことが可能です。

ご興味がある方や気になることがある方は、まずはお問い合わせください。

参照:J-STAGE|日本転倒予防学会誌|歯科から考える転倒予防

参照:J-STAGE|日本全身咬合学会誌|聴力を指標にした歯科治療により耳症状を含む全身症状に改善のみられた症例

参照:J-STAGE|歯科医学||咬合力喪失に伴うサル頭蓋の力学的応答